Jubiläum 21.03.1963 = 200. Geburtsjahr von Jean Paul (1763-1825)

In Hof beginnt man sich zu erinnern . . .

21.3.1963:

im Jubiläumsjahr (200. Geburtstag von Jean Paul) lässt die Stadt Hof zur Erinnerung an Richters Schulzeit 1779/80 eine Gedenktafel am Alten Gymnasium anbringen. Als Text diente ein Ausschnitt aus der Würdigung des Abiturienten Richter durch seinen Rektor Kirsch im Valediktions-Programm 1780:

LAUDI EST (es ist an ihm zu loben,)

EUM EGREGIAS INGENII DOTES

(dass er seine außergewöhnlichen Geistesgaben)

NON NEGLEXISSE (nicht vernachlässigte)

. . . aber vor allem in Bayreuth

Ein Klick auf die Bilder vergrößert diese

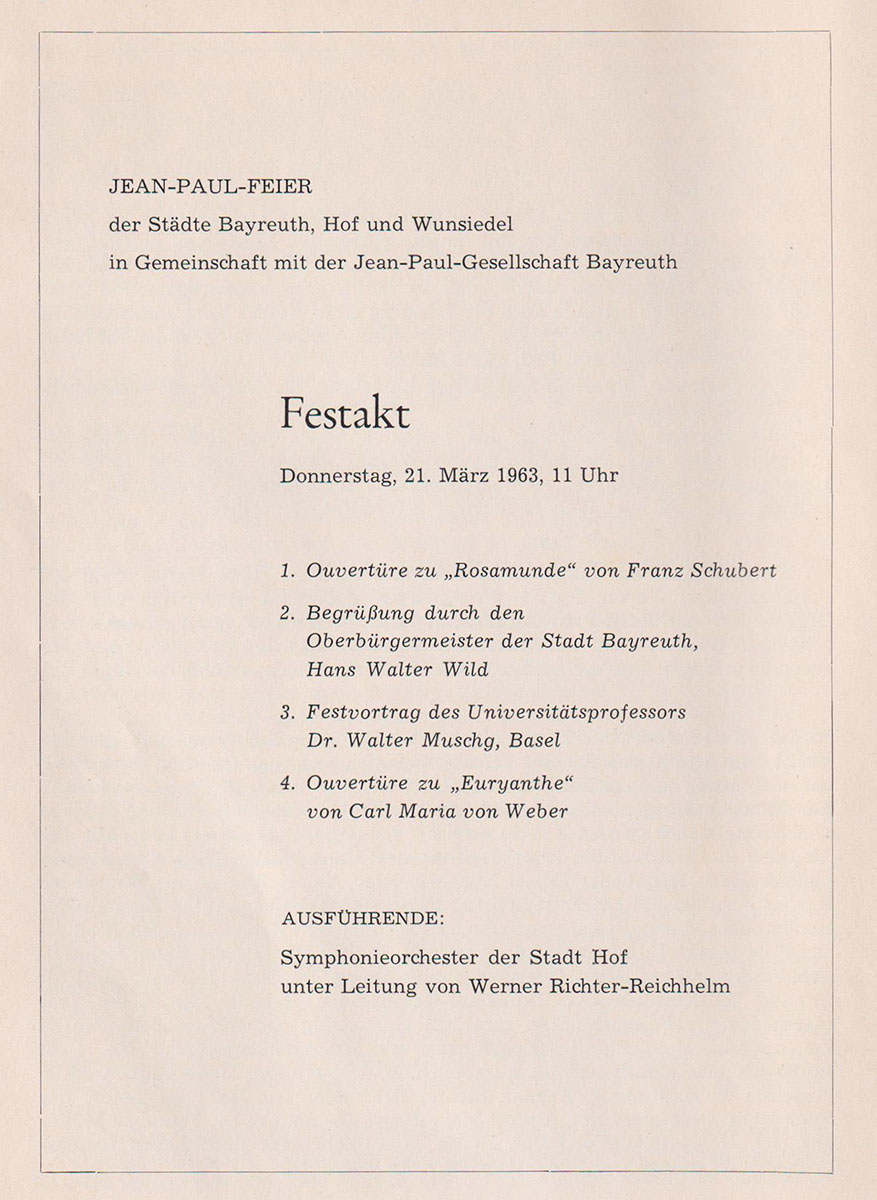

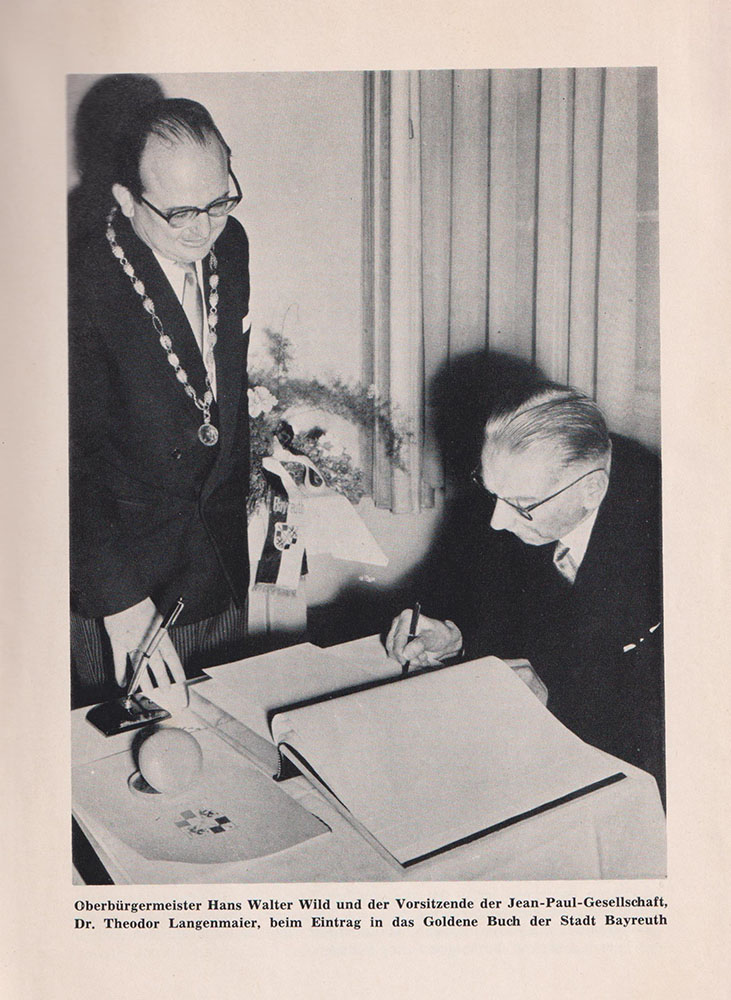

Die Städte Bayreuth, Hof und Wunsiedel veranstalten in Gemeinschaft mit der Jean-Paul-Gesellschaft Bayreuth einen Festakt im Evangelischen Gemeindehaus. Oberbürgermeister Hans-Walter Wild begrüßt die Gäste, Walter Muschg (Basel) hält den Festvortrag und das Symphonieorchester der Stadt Hof spielt Ouvertüren von Franz Schubert und Carl Maria von Weber.

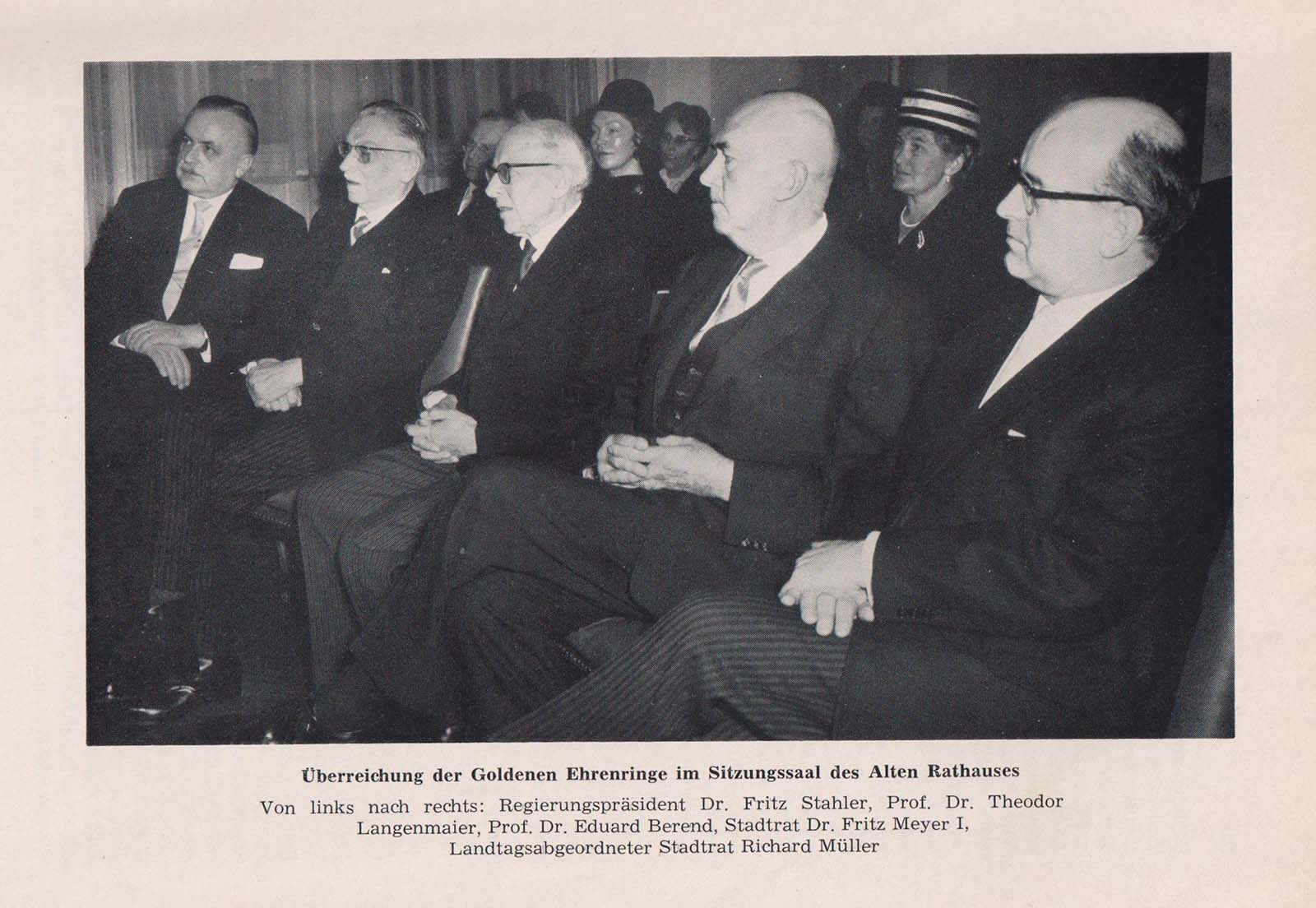

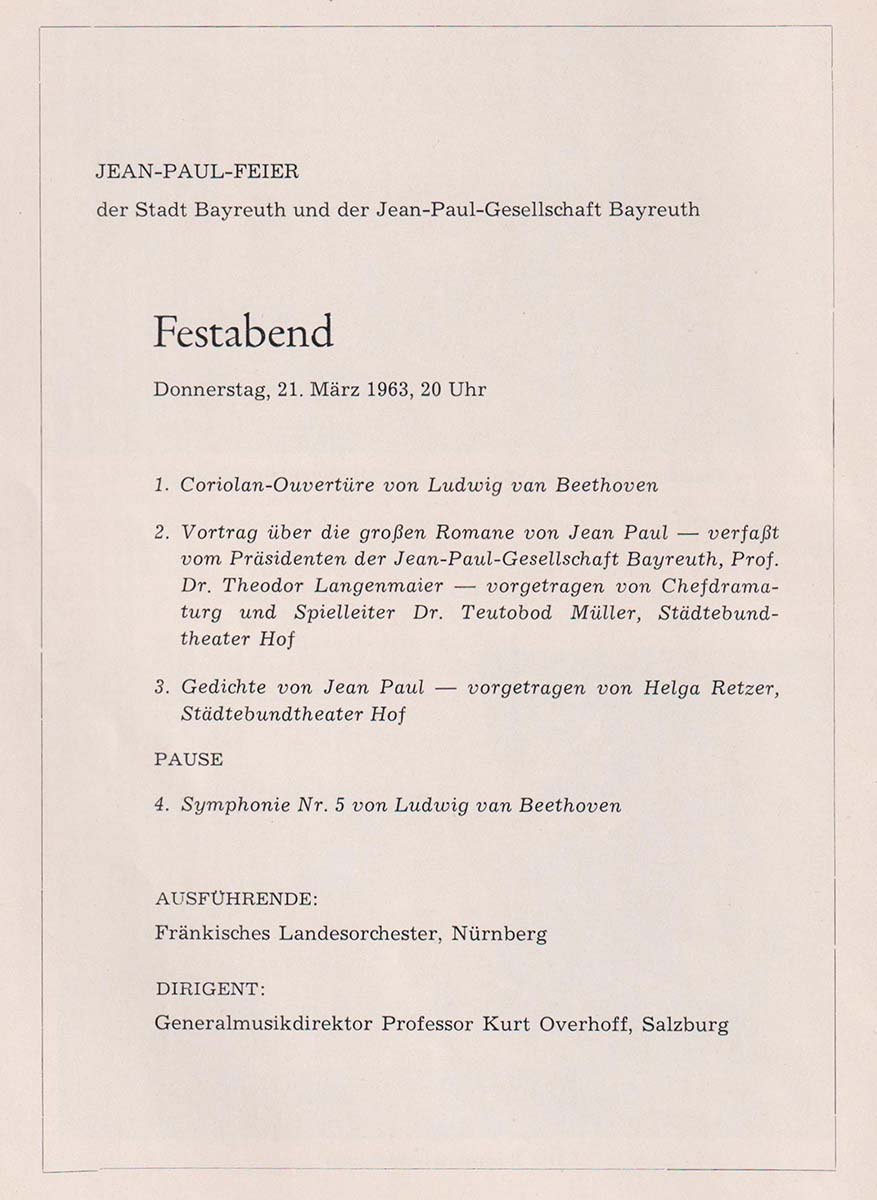

Der bedeutende Jean-Paul-Forscher Eduard Berend, der als Jude während der Nazizeit aus der Jean-Paul-Gesellschaft ausgeschlossen worden war und emigrieren musste, erhält den Goldenen Ehrenring der Stadt Bayreuth. Mit ihm wird auch der Präsident der Jean-Paul-Gesellschaft Theodor Langenmaier ausgezeichnet, der für den großen Festabend am selben Tag einen Vortrag über die großen Romane bzw. Werke Jean Pauls verfasst: Unsichtbare Loge, Hesperus, Siebenkäs, Titan, Flegeljahre, Levana und Komet.

Nachmittags in der Rollwenzelei werden 12 goldene und 6 silberne Jean-Paul-Medaillen an verdiente Jean-Paul-Freunde vergeben. Der Tag schließt mit selten gehörten Jean Paulschen Gedicht-Rezitationen und Musik von Ludwig van Beethoven (Städtebundtheater Hof und Fränkisches Landesorchester Nürnberg).

Sicher: Ein würdiger Gedenktag, eindrucksvoll – auch was den Zusammenhalt in der Region betrifft . . .

ABER

soweit aus dem Hesperus-Heft zum Jubiläum und der Tagung ersichtlich,

kein Wort, kein Zeichen, keine Rede (der Buße), kein Blick zurück,

1963 nicht – und offenbar auch später nicht, als die Hesperus „Blätter der Jean-Paul-Gesellschaft“ ab 1966 durch die wissenschaftlich-neutralen Jahrbücher der Jean Paul Gesellschaft ersetzt wurden . . .

Dr. Philipp Hausser begründet das historische Orts-Gedächtnis zu Jean Paul

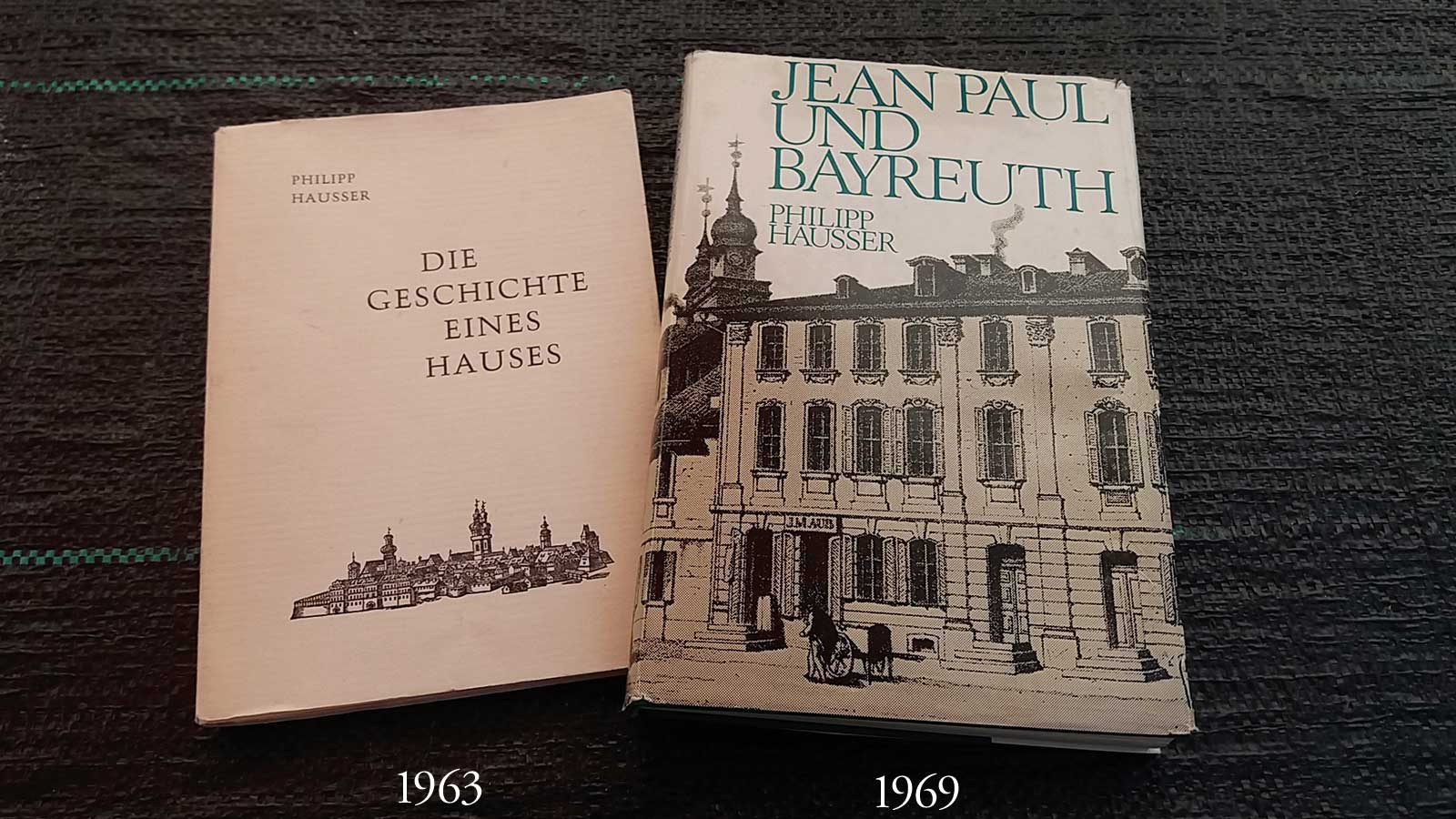

Von Jugend an hatte Hausser eine beachtliche Sammlung von Autographen Jean Pauls, von Erstausgaben seiner Werke, Literatur aus seinem Umkreis, Porträts, sowie Bildmaterial zusammengetragen.

Er selber wohnte in der Friedrichstr. 5, hatte dort auch seine Praxis und war ein Nachfahre von Joseph & Rosa Schwabacher, den einstigen Besitzern von Jean Pauls Wohn- und Sterbehaus.

1963 – zum Jubiläum – publizierte er die Geschichte dieses Hauses, später auch das zu Jean Paul und Bayreuth.

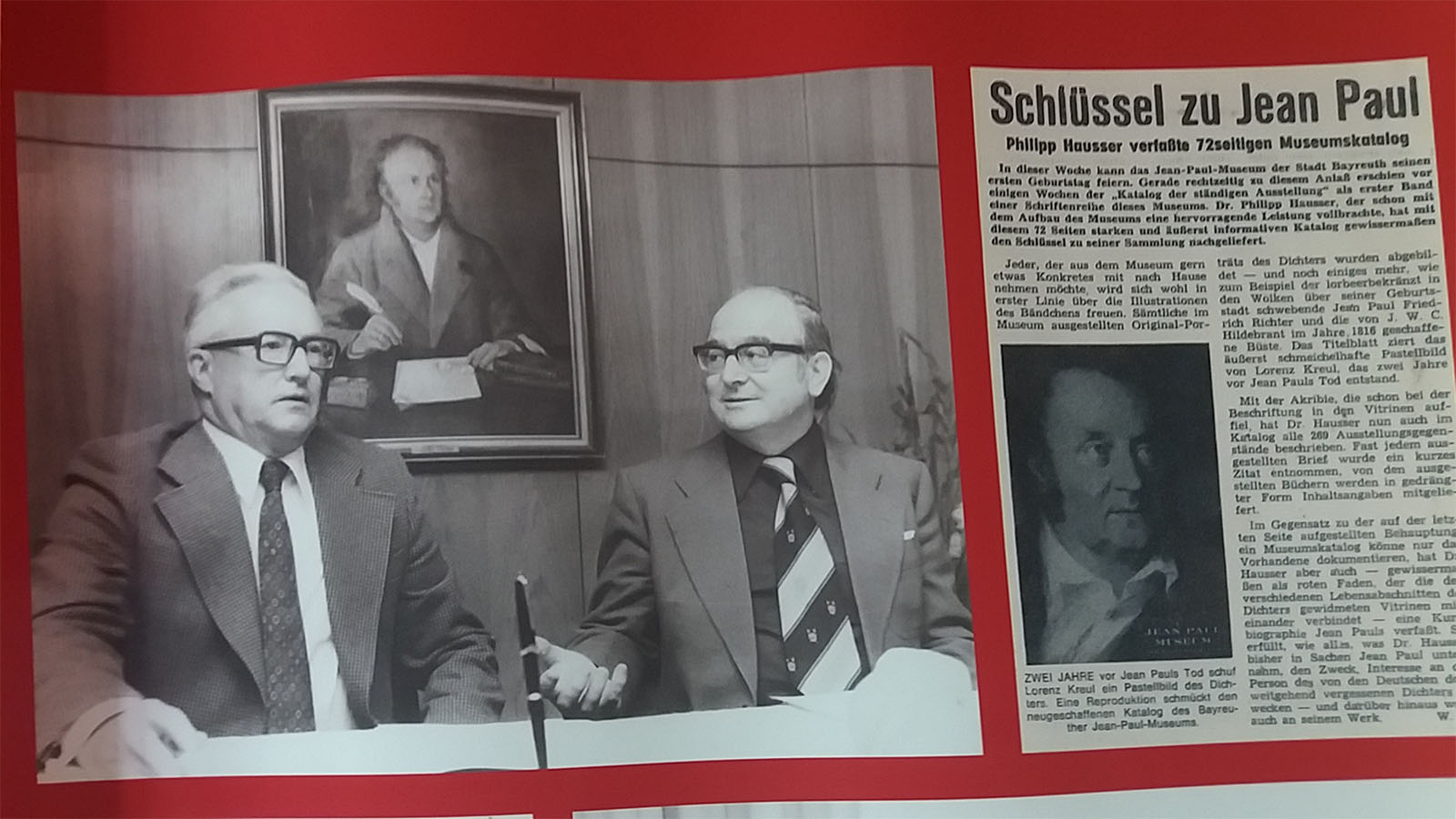

Seine bedeutende Privatsammlung zu Jean Paul machte es möglich, dem Dichter 1980 das Jean Paul Museum unter der Leitung des Direktors Dr. Manfred Eger einzurichten.

Die Stadt konnte es 1994 deutlich erweitern und seither weitere wertvolle Handschriften Jean Pauls sowie Dokumente zu seinem Leben und Werk erwerben. Im Jean-Paul-Jubiläumsjahr 2013 wurde es zum 250. Geburtstag des Dichters, jetzt unter der Leitung von Dr. Sven Friedrich, von Dr. Frank Piontek und dem Ausstellungsgestalter Florian Raff neu konzipiert und gestaltet.

Das Chamberlain-Haus als Sitz des Jean-Paul-Museums (künftig NS-Dokuzentrum)

Doch zum 200. Todestag Jean Pauls 2025,

dem 100. Jahrestag der Jean-Paul-Gesellschaft

sei dieser „peinliche“ Rückblick erlaubt:

– auf den latenten Antisemitismus der 20er Jahre, den der verdienstvolle Jean-Paul-Wissenschaftler Eduard Berend als Jude damals schon, und zwar auch von der Jean-Paul-Gesellschaft, zu spüren bekam. U.a. waren damals Rassetheoretiker Houston Stewart Chamberlain (1927 gestorben) und Siegfried Wagner Mitglied, ansonsten aber auch viel literarische und politische Prominenz, die die humanen und toleranten Werte von „Ex-Kollege Richter“ teilte.

– auf 1933, als die Frühjahrstagung am 21. März vor allem „die nationale Gesinnung“ Jean Pauls rühmte und mit „begeisterter Huldigung für unsere Führer Hindenburg und Adolf Hitler“ endete und als übers Jahr fast der gesamte Vorstand der Jean-Paul-Gesellschaft unter dem linientreuen langjährigen 1. Vorsitzenden Oberstudiendirektor a. D. Dr. August Caselmann ohne äußeren Druck in die NSDAP eingetreten war, auch der Ostmark-Gauleiter und Bayer. Kultusminister Hans Schemm war nun Mitglied. Er nahm am 21.10.1933 an einem Jean-Paul-Abend der Jean-Paul-Gesellschaft teil.

– auf 1933, als auf der Herbsttagung am 23.10. die Gesellschaft einstimmig den Rücktritt von Eduard Berend forderte, nachdem der bisherige jüdische Schatzmeister, Kommerzienrat Schwabacher (Friedrichstr. 5!) bereits zurückgetreten war. Die Tagung endete mit dreifachem „Sieg! Heil!“

– Dem vorausgegangen war in Caselmanns Tätigkeitsbericht vom 22.10.1933.: „Es ist für mich eine grundsätzliche Frage, ob auch in Zukunft durch die Kosten der wissenschaftlichen Ausgabe die Herausgabe eines volkstümlichen Jean Paul, der gerade für unsere Zeit so wünschenswert wäre, erschwert oder gar unmöglich gemacht werden darf. Zugleich hat die neue Zeit bei der Vorstandschaft Bedenken wach werden lassen, ob es ferner tragbar ist, dass die kritische Ausgabe allein von nichtarischer Seite bearbeitet wird /…/ Ich bemerke noch persönlich dazu: Die Zurückdrängung oder Ausschaltung des jüdischen Einflusses in der deutschen Literatur ist für mich nicht nur eine Forderung des neuen Staates, der ich im Interesse unserer Gesellschaft nachkommen muß, sondern es entspricht diese Aufgabe meiner innersten Überzeugung, die dahin geht, dass deutsche Dichter von artfremden Gelehrten nicht in ihrer seelischen Eigenart richtig verstanden und für unser Volk fruchtbar gemacht werden können/…/“

– Dem folgte am 14.11.1933 die Satzungsänderung, in der es nun hieß: „Die Mitgliedschaft kann nur von Männern und Frauen arischer Abstammung erworben werden.“ Auch die Gesellschaft hatte ab jetzt einen „Führer“, keinen Vorstand oder Vorsitzenden mehr.

– auf die Jahre bis 1940/1945: 1934 & 1936 gab es keine Jahrestagungen und die von 1937 war „durch ideologische Konflikte“ und „zunehmende nationalsozialistische Fanatisierung von Teilen der Gesellschaft“ belastet. Caselmann trat als Vorsitzender zurück. Es folgten Studienrat Georg Regler (der dann nach Regensburg versetzt wurde) und Dr. Johannes Wirth als „Führer der Jean-Paul-Gesellschaft“. Caselmann blieb Ehrenvorsitzender. 1940 wurde die Jean-Paul-Gesellschaft der Dachorganisation Reichswerk Volk und Buch eingegliedert, die zur Reichsschrifttumskammer gehörte, sie verlor ihre Selbständigkeit.

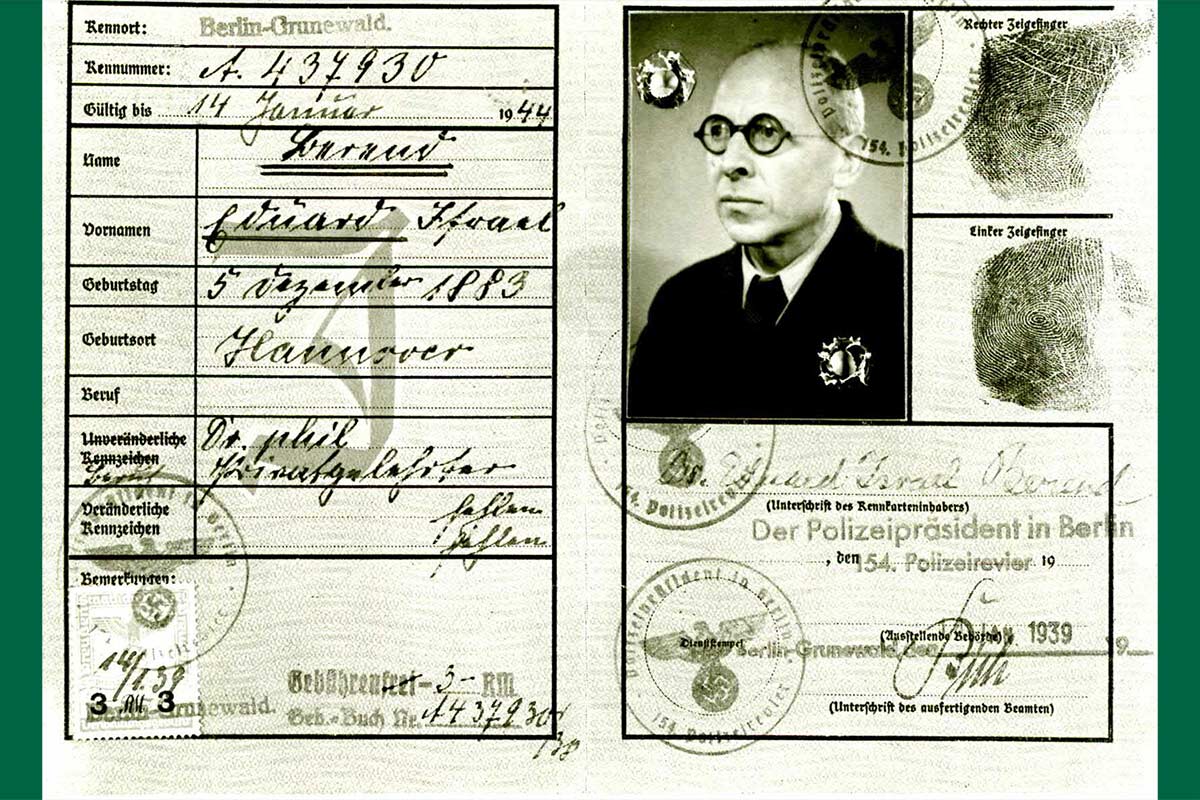

– auf das Schicksal von Eduard Berend (1882-1973), dem Begründer der historisch-kritischen Jean-Paul-Edition, der sich die Herausgabe von Jean Pauls Sämtlichen Werken zur Lebensaufgabe gemacht hatte (und ihr auch bis zum Tod treu blieb). Als Jude wurde er 1938 von dieser Aufgabe entbunden, ins KZ Sachsenhausen verschleppt und konnte – ein Wunder damals – dank Freundeshilfe in die Schweiz emigrieren (siehe Kasten).

*Dank an Hermann Glaser, der dazu ausführlicher recherchiert und publiziert hat in: Hermann Glaser, Johann Schrenk: Jean Paul. Auf den Spuren der Dichter und Denker durch Franken (2007, S. 92-96, Schrenk-Verlag, Neuauflage 2025)

Eduard Berend (1883-1973)

1927 beauftragte die Preußische Akademie der Wissenschaften Eduard Berend per Werkvertrag mit der wissenschaftlichen (historisch-kritischen) Herausgabe von Jean Pauls Sämtlichen Werken. Als Jude wurde er im November 1938 von der Akademie entlassen und kurz darauf ins Konzentrationslager Sachsenhausen verschleppt. Mit der Auflage, Deutschland sofort zu verlassen, kam Berend frei und ging mit Hilfe von Heinrich Meyer ins Exil nach Genf, wo er an der Jean-Paul-Ausgabe weiterarbeitete. Seit Dezember 1939 wartete er auf die Möglichkeit einer Weiterreise in die USA, blieb dann aber wegen des Krieges in der Schweiz. Die Entscheidung einer Rückkehr nach Deutschland fiel ihm schwer.

1946/47 wurde er von der Deutschen Akademie der Wissenschaften aufgefordert, die Herausgeberschaft für die weiteren Bände der historisch-kritischen Jean-Paul-Ausgabe zu übernehmen. 1957 erhielt er durch Bernhard Zeller eine Einladung der Deutschen Schiller-Gesellschaft, die ihm die Rückkehr nach Deutschland ermöglichte. Er lebte fortan in Marbach am Neckar.

An späteren Ehrungen fehlte es nicht, die „schlimmen Jahre im

3. Reich“ wurden jedoch nicht mehr erwähnt:

– 1950 Ehrenmitglied der Jean-Paul-Gesellschaft in Bayreuth

(bei der Neugründung)

– 1955 Goldene Jean-Paul-Medaille der Jean-Paul-Gesellschaft

in Bayreuth

– 1957 Verleihung des Titels „Professor“ des Landes Baden-Württemberg

– 1957 Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

– 1963 Verleihung der Ehrendoktorwürde (Dr. phil. h. c.)

der Freien Universität Berlin

– 1963 Goldener Ehrenring der Stadt Bayreuth

*Mehr dazu in der Biografie:

Meike G. Werner (Vanderbilt University, Nashville, USA):

Eduard Berend (1883–1973) – Philologe, Deutscher, Jude.

Mit Jean Paul ins Exil. 2013.

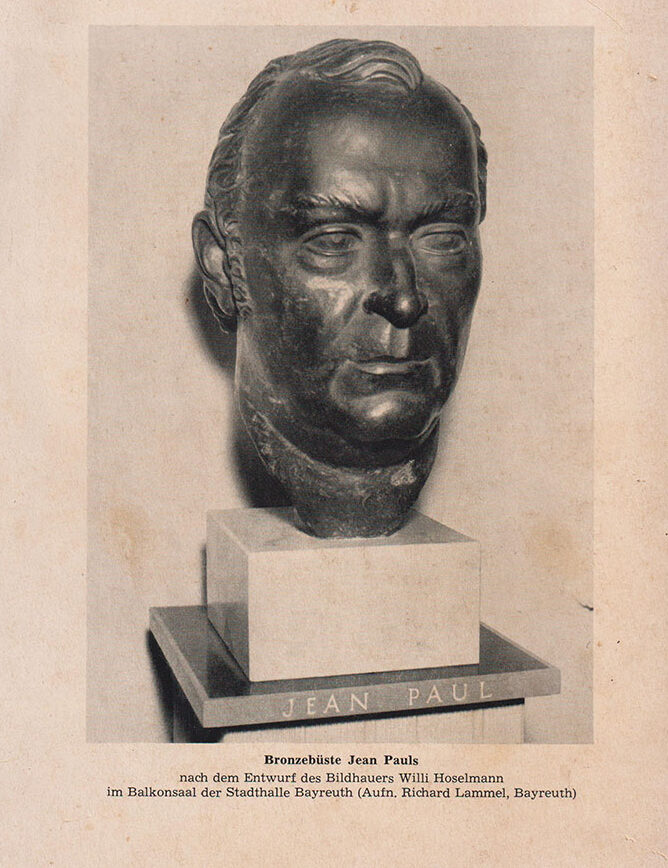

UND: Völlig selbstverständlich und unkommentiert wird auch noch im Jahr 1963 das Foto der Jean-Paul-Büste 1934 des NS-Künstlers Willi Hoselmann (1890-1978) auf die Rückseite des Hesperus-Jubiläums-Heftes platziert.

Auf wikipedia ist nachzulesen, was Bayreuth ihm in den 1930er Jahren verdankte:

– 1934 (zusammen mit dem Architekten Hans Reissinger)

das NS-Denkmal der Bewegung in der Form eines überdimensionalen liegenden Hakenkreuzes auf dem Luitpoldplatz (es wurde 1935 nach Beeinträchtigung durch „Wildpinkler“ abgerissen)

– 1936 das haushohe NS-Denkmal der Deutschen Mutter (Mutter, die ihre Kinder ins Leben leitet) in der Ehrenhalle des Hauses der Deutschen Erziehung am Luitpoldplatz

– und ebenfalls 1936 das Relief Adler mit Hakenkreuzfahne über dem Portal des Hauses der Deutschen Erziehung.

Diese „Erzbüste“ war übrigens „die einzige von 7 Erzbüsten, die 1945 beim Bombardement und Brand der Markgräflichen Reithalle (später Stadthalle, jetzt Friedrichsforum) erhalten blieb, während 6 andere Erzbüsten – nämlich die von Richard Wagner, Cosima Wagner, Houston Steward Chamberlain, Franz Liszt, Max Reger und Hans Schemm – spurlos verschwanden“.

(Hesperus. Blätter der Jean-Paul-Gesellschaft 1955, Heft 10, S. 1 Fußnote)

*Dank an Hermann Glaser,

der dazu ausführlicher recherchiert und publiziert hat in:

Hermann Glaser, Johann Schrenk: Jean Paul. Auf den Spuren der Dichter und Denker durch Franken (2007, S. 92-96, Schrenk-Verlag, Neuauflage 2025)