Jean Paul – der Frauenversteher und Tutti-Liebhaber

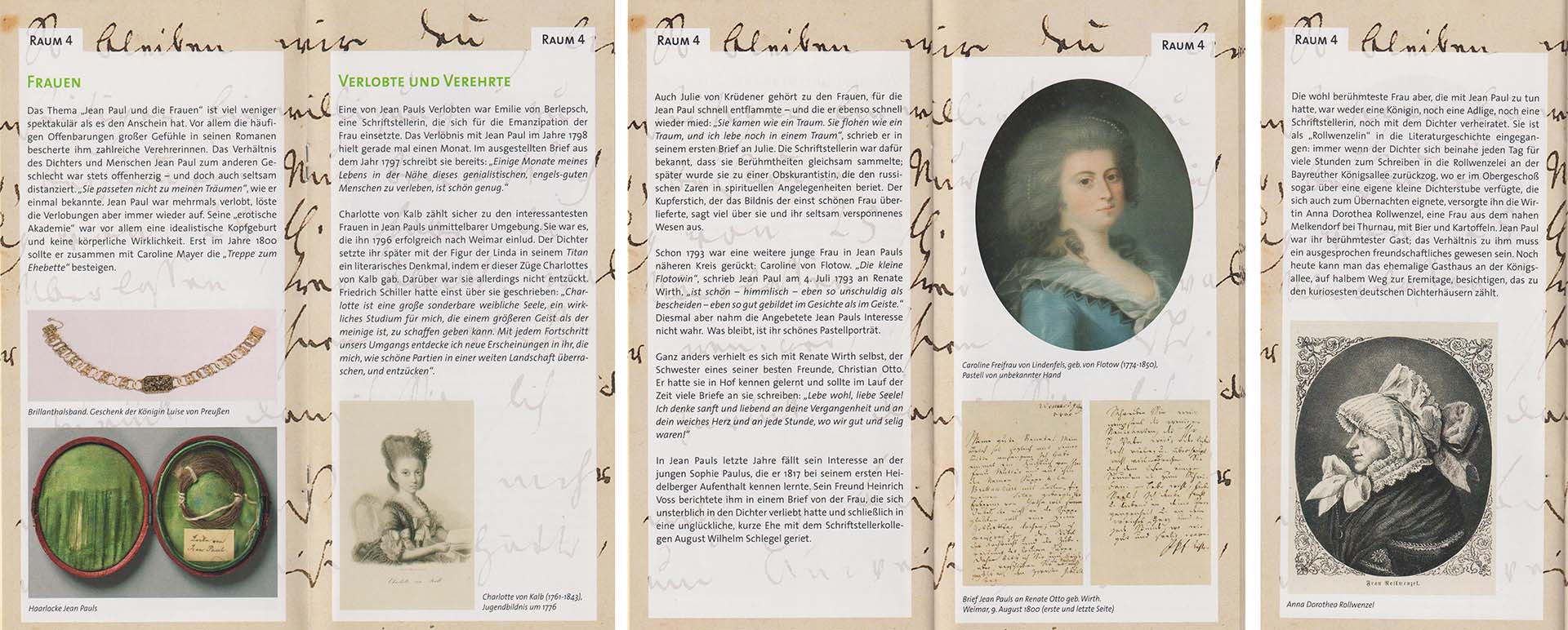

In einem Rückblick auf Jean Pauls Leben dürfen natürlich die Frauen nicht fehlen. Er, der „Frauen-Versteher“ und „Tutti-Liebhaber“, fühlte sich in ihrer Mitte wohl – möglichst im Plural, im Salon, wenn sie ihn umschwärmten und verehrten. Schließlich hatte er mit dem Hesperus dem Gefühlsleben literarisch die Seelentür geöffnet und mit dem Siebenkäs den ersten wirklichen Eheroman verfasst. Die Frauen liebten ihn und lasen seine gefühlsreichen Bücher. Denn „die eng gepresste Brust“ wusste er zu weiten. Auch in seiner pädagogischen Schrift Levana, wo er sich u. a. mit der „Mädchenerziehung“ befasst, kritisiert er, dass die Frauen nicht für den Mann, sondern für Kindererziehung & Haushalt gebildet würden. Da fühlten sie sich verstanden – in all ihrer Vielfalt.

Aber einzeln? Da hielt er selbst seine diversen Verlobten lieber im Briefwechsel auf Abstand. So konnte man sich innerlich nahekommen, aber äußerlich drohte keine Gefahr – und am Studium der weiblichen Seele blieb er zeitlebens interessiert.

Und er selber? Auf seine Kinder- und Jugendlieben in Joditz und in Schwarzenbach a. d. Saale blickt er in der Selberlebensbeschreibung „nachfühlend“ und voller Sympathie zurück. Die erste Kinder- und „Pfefferkuchenliebe“ in Joditz und „der erste Kuss“ in Schwarzenbach gingen in die Weltliteratur ein. In Hof, wohin er schon von Schwarzenbach aus samstags wanderte, übte er in seiner Erotischen Akademie den Umgang mit jungen Mädchen und die Diskussion von „was fühlen wir, wenn…“ wir Bohnen pflücken, neben einem Jungen stehen, und dabei rot werden (nur ein Beispiel).

Aquarelll von Christel Gollner

Quintessenz im Alter

In der Ehe helfen große geistige Vorzüge

wenig zum Glück, da sie nur selten einwirken;

aber kleine Achtsamkeiten und Angewohnheiten

und nachgebender Verstand bereiten Glück.

Jean Paul – Verlobungsweltmeister

Als Briefeschreiber sagte man ihm ein „Verlobungsschloss“ nach, dass er öffnen oder schließen konnte wie es ihm beliebte. Alle Stände waren unter seinen Verehrerinnen vertreten: Adelige Damen wie Emilie von Berlepsch und emanzipierte gebildete junge Frauen aus der Hofer Jugendzeit wie, wie Renate Wirth, Ehefrauen aus dem Weimarer Zirkel wie Charlotte von Kalb und Salongrößen wie Rahel von Varnhagen aus Berlin, die preußische Königin Luise – vor allem aber ihre 3 Schwestern, die Gefährtinnen aus der Hofer Zeit nicht zu vergessen.

Er hat sie alle geachtet, „studiert“ und letztlich mehr oder weniger elegant auf Abstand gehalten oder wieder verabschiedet. Fast alle haben es ihm verziehen. Aber geheiratet hat er schlussendlich – mit 39 Jahren und, so der „wissenschaftliche Konsens“, immer noch keusch – seine erheblich jüngere Karoline Meyer aus Berlin, nach reiflichem Hin und Her, und offensichtlich echter Zuneigung von beiden Seiten.

Die vielen (und beliebten) Aphorismen von Jean Paul zu „Weibern und Männern“ lassen nicht mehr viel von diesen jugendlichen Schwärmereien und Seelenerkundungen spüren. Sie entsprechen dem „abgeklärten Mannesalter“, wo man – mehr oder weniger amüsiert, mehr oder weniger philosophisch, mehr oder weniger resigniert – seine „Schlussfolgerungen“ zieht, und es dabei belässt. Die Welt ist eben so . . . und

„Am anderen liebt man Vollkommenheit, an sich sich.”

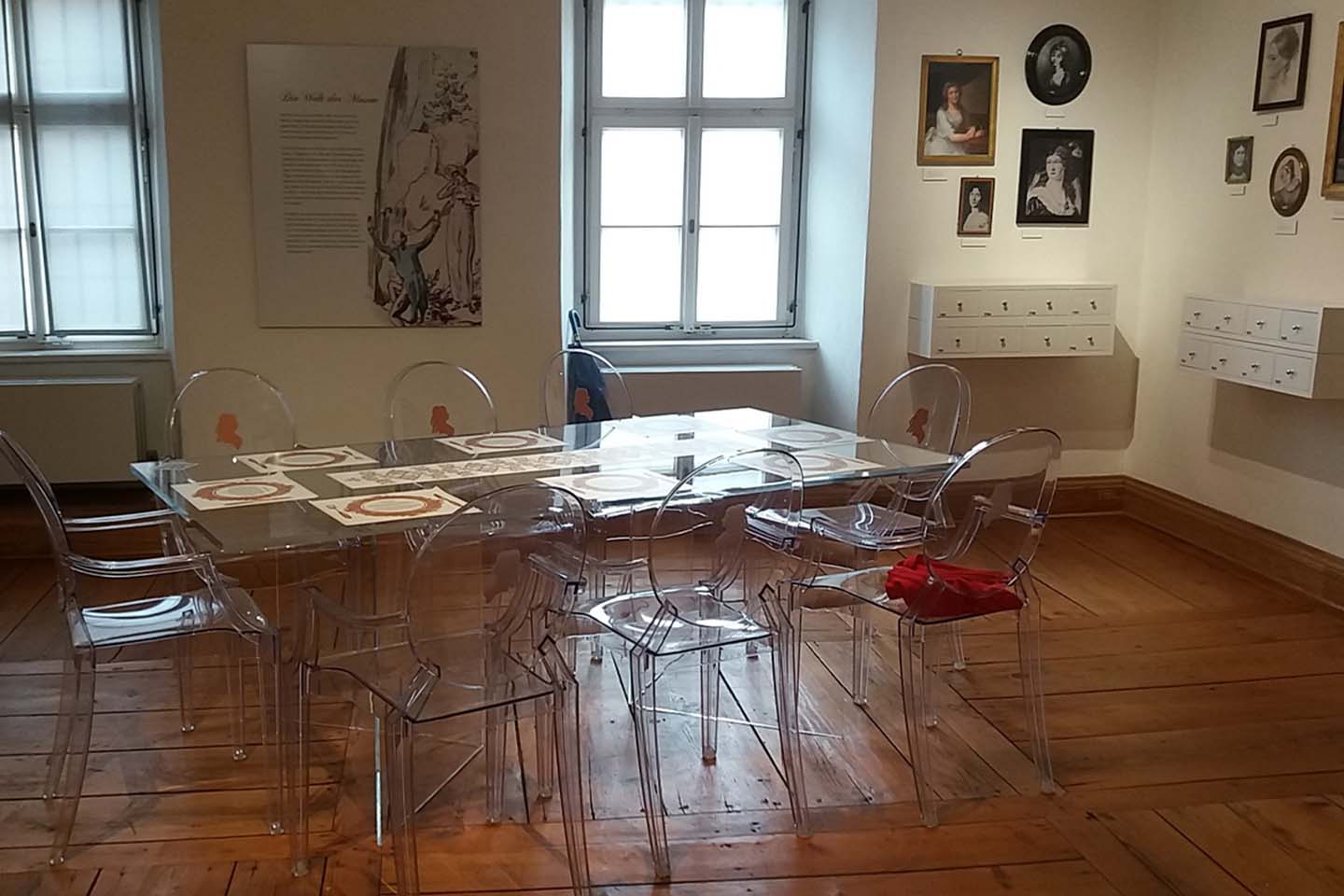

(Fast) alle Frauen in JEAN PAULS LEBEN an einen Tisch gebracht . . .

. . . das schafft 2024 eine Sonderausstellung im Fichtelgebirgsmuseum in Wunsiedel. Ein Klick auf die Bilder vergrößert diese

Jean Paul & . . .

die Mutter

die (späte) Ehefrau

die (älteste) Tochter

die verehrte Königin

ein Eheversprechen

die Muse in Weimar

nur verlobt

…und da sie nun einmal nicht alle an bzw. auf einen Tisch passen, und um die Puzzle-Suche spannend zu machen, versteckte man andere in einer Beziehungskiste, deren Schubladen die Besucher öffnen konnten, um mehr zu erfahren. Und wieder andere waren in einer kleinen Portraitgalerie an der Wand zu bewundern.

(Fast) alle Frauen in JEAN PAULS WERK – ins Rampenlicht geholt

. . . das schafft 2024 Dr. Frank Piontek in einem einmaligen Vergleich.

Hier ein paar Appetizer, warum man sich im Folgenden die Lektüre von 21 Frauen-Portraits aus Romanen, Erzählungen & kleinen Text-Kostbarkeiten von Jean Paul antun könnte:

– Aus literaturwissenschaftlich-vergleichender Neugier.

– Aus Interesse an Charakter-Studien oder, wie Jean Paul sagen würde, um die Seele von Frauen besser verstehen zu können.

– Oder um als Detektiv herauszubekommen, welche seiner vielen Verlobten und Verehrerinnen hier literarisch portraitiert wurden.

Sonst haben Sie natürlich die Freiheit, ab- oder umzuschalten. Die Webseite lockt mit großer Vielfalt . . .

Justina Wutz – der erste Kuss (1790. Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wutz in Auenthal)

Zum Schulmeister gehört eine Frau: Sie heisst Justina, ist mit 15 Jahren ein hübsches gelenkiges Ding und schon im Briefschreiben und in der Regeldetri in Brüchen – und alle Sonntage lernt sie einen ordentlichen Brief setzen. Acht Tage vor der Hochzeit schenkt sie ihm den ersten Kuss: Er und Justine wanderten am Ufer mit der ziehenden Gondel und hielten ihre Hände gefaßt und Justine suchte leise nachzusingen; mehre Himmel gingen neben ihnen. Als die Gondel um eine Erdzunge voll Bäume herumschiffte: hielt Justine ihn sanft an, damit sie nicht nachkämen, und da das Fahrzeug dahinter verschwunden war, fiel sie ihm mit dem ersten errötenden Kusse um den Hals.

Ihr letztes Wort (in der Erzählung) ist liebenswürdig und ein wenig naiv: „Du guter Vater, wenn dirs jemand vor 43 Jahren hätte sagen sollen, daß man dich am 13ten Mai, wo deine Achtwochen angingen, hinaustragen würde!“ Auch sie wurde unsterblich, weil der junge Wutz ihr öfters Pfefferkuchen schenkte, denn, sagt der Erzähler: Ich halt‘ es für schwer, einer Geliebten einen Pfefferkuchen zu schenken, weil man ihn oft kurz vor der Schenkung selber verzehrt.

Ernestine Knör – die eigensinnige Schachmeisterin (1792/93. Die unsichtbare Loge)

Als Tochter des Obristforstmeister Knör ist sie zunächst einmal – Tochter. Eine Tochter, die verheiratet werden soll, ein Objekt, das im Schach erspielt werden muss. Wer gewinnt, darf sie zur Frau nehmen, aber Ernestine gehörte unter die Töchter, die bei der Hand sind, wenn man ihnen befiehlt: „Künftigen Sonntag, so Gott will, werde um 4 Uhr in den Herrn A-Z, wenn er kommt, – verliebt.

Sie schlägt alle – aber eines Tages erscheint der Rittmeister, an dem sie tieferes Interesse zeigt. Ernestine wollte nämlich um alles gern schachmatt werden, und eben deswegen spielte sie so gut. Der Dichter begründet diesen Widerspruch: Die beiden kriegenden Mächte würden zwar einander immer lieben, eben weil sie einander einzubüßen fürchteten; gleichwohl stands in den Kräften der weiblichen nicht, nur einen Zug zu unterlassen, der gegen ihre doppelseitigen Wünsche stritt. So erscheint Ernestine zunächst als eine „typisch“ capriziöse, nicht unintelligente Frau, die ihren Willen durchsetzt, indem sie den Spielausgang mit Hilfe einer manipulierten Katze entscheidet.

Ernestine ist nicht nur listig und sentimental – sie wird auch nervös. Es ist die winterliche Abreise in die Stadt, die die „weiblichen Launen“ verursacht. Die Rittmeisterin aber weiß alles so komplett und vernünftig zu tun, dass sie mit nichts fertig wird. Sie war auf meine Ehre eine recht gute Frau, aber nur nicht allemal, z. B. beim Abreisen am wenigsten: Sie wollte erstlich dableiben und keifte in alle hörende Wesen hinein, zweitens wollte sie fort.

Der Erzähler findet zum Schluss:

Ich will setzen, ich oder der Leser hätten sie geheiratet: so würden wir zwar dem Himmel danken, an ihren Ringfinger unsern brillantierten Ring geschraubt zu haben; – aber doch würden wir uns täglich, wie man sieht, mit ihr herumzubeißen haben.

Beata Röper – die schöne Seele (1792/93. Die unsichtbare Loge)

Beata, wörtlich: die „Glückliche“ – sie ist der edle Lichtblick, die Rose im meistens niederträchtigen Ober- und Unterscheerau. Die junge Tochter Herrn Röpers – schwärmerisch und empfindsam, empfänglich für traurige Phantasien, ein wenig zu naiv für den Hof – besitzt eine Sphärenstimme, dessen Kehle sich oft kaum von der Flöte scheiden ließ. Gustav, der feine Held des Romans, fühlt sich zur schönen Seele hingezogen; die Zuneigung ist gegenseitig. Wenn künftig einmal dein schönes Herz erkrankte, so würde nichts es heilen als das beste Herz, oder es stürbe. Kein Wunder, dass sich der Fürst (dem sie widersteht) für sie interessiert – doch nicht in moralischer Hinsicht. Ihr Gegenpart ist die intrigante Frau von Bouse, die es vermag, die Harmonie zwischen den beiden sehr jungen Leuten fast zu zerstören – Beata fällt zunächst auf die Intrige hinein und muss glauben, dass Gustav ihr untreu sei.

Das Gewitter klärt sich, sie versinken wieder in ihrem Himmel, und ihre Seele war bei niemand als bei Gott und der Tugend. Der Geleitbrief, den sie schließlich dem scheidenden Herzens- und Seelenfreund schreibt, wünscht ihm die Engel als Begleitung.

Weiß sie, dass sie selber ein – vielleicht etwas blutleerer, doch warm empfindender – Engel ist?

Klotilde von Le Baut – Madonna zwischen zwei Brüdern (1795. Hesperus)

Klotilde ist nicht nur schön, auch geheimnisvoll – denn sie ist nicht das, was sie scheint. Nachdem sich Flamin in sie verliebt hat, erfährt der Leser, dass dieser ihr Bruder ist. Da aber Flamins bester Freund, Viktor, ebenfalls Klotilde liebt – sich zunächst aber, dem Freund zuliebe, in seinen Gefühlen Klotilde gegenüber zurück hält -, löst sich die Dreiergeschichte schließlich einigermaßen glücklich auf, denn Flamin gibt seine Liebe nun gern in die Arme seines Herzensfreundes.

Klotilde – ein Madonnenbild – gehört zu jenen äußerlich wie innerlich schönen Frauen, die zwar am Hof leben, den Hof aber verachten, weil er die „guten Menschen“ zu korrumpieren trachtet. Nichts fiel Klotilden empfindlicher als Satire auf ihr ganzes Geschlecht, aber Viktor erstaunte über ihre dem Geschlecht und der Welt-Erfahrenheit gleich sehr eigne Kunst, es zu verbergen, dass sie – dulde und verachte. Sie ist eine Frau, die nicht schwatzt und nicht über Kleinigkeiten redet, weil sie weiß, dass der, der gleichgültige Mysterien ausschwatze, endlich wichtige sage. Diese Frau mit britischem Ernst, eine harmonisch denkende Seele: sie ist wie geschaffen für den seelenvollen und ernsthaften Viktor.

Als Jean Paul den Hesperus schrieb, hatte er selbst gerade eine Dreiergeschichte hinter sich gebracht. Vermutlich war er in keine Frau je so verliebt gewesen wie in Amöne Herold, die ihn wochenlangen Eifersuchtsqualen aussetzte – und die es vorzog, seinen besten Freund Christian Otto zu heiraten. Einiges von diesem Verhältnis mag in die Konstruktion des Romans eingeflossen sein.

Thiennette (Stephanie) Fixlein – das Fräulein von . . . (1796. Leben des Quintus Fixlein)

Thiennette ist ein hausarmes, insolventes Fräulein – hat nicht viel, ausgenommen Jahre, deren sie fünfundzwanzig hat – besitzt keine nahen Anverwandten mehr – hat keine Kenntnisse (da sie nicht einmal den Werther aus Büchern kennt) als ökonomische – lieset keine Bücher, meine gar nicht – bewohnt, d. h. bewacht als Schloßhauptmännin ganz allein die dreizehn öden erledigten Zimmer des Schlosses zu Hukelum – kommandieret und beköstigt seine Fröner und Mägde und kann sich von Gottes Gnaden schreiben, weil sie von menschlicher Gnade lebt. – Aber in der Brust der verwaiseten Thiennette hing ein verzuckertes Marzipanherz, das man vor Liebe hätte fressen mögen – ihr Schicksal war hart, aber ihre Seele weich – sie war bescheiden, höflich und furchtsam, aber zu sehr – sie nahm schneidende Demütigungen gern und kalt in Schadeck auf und fühlte keinen Schmerz, aber einige Tage darauf sann sie sich erst alles aus, und die Einschnitte fingen heiß an zu bluten, und sie weinte dann ganz allein über ihr Los.

Diese junge Frau wird, fast aus Versehen, von Quintus Fixlein geheiratet: einem kleingeistigen Schulmann zu Hukelum im Flachsenfingischen, der ausnahmsweise kein verarmter Schulmann ist. Um sie heiraten zu können, muss er Pfarrer werden; auch dies geschieht aus Versehen. Der Ehemann hat Glück mit ihr: Thiennettens Lustigkeit spannte seine zusammengerollte Seele bald wieder gerade und in den rechten Ton. Er aber weiß: Wenn man mit der großen Welt umgeht wie ich, mit einer Fräulein von Thiennette: so muß man doch wissen, wen man vor sich hat und was feine Sitten und Sawer di Wiwer (savoir vivre) fordern.

Lenette Egelkraut – die schwierige Hausfrau (1796. Siebenkäs)

Die Ratskopistentochter Lenette Egelkraut ist eine geborne Augsburgerin, wohnte in der Fuggerei in einem geräumigen Hause, das vielleicht größer war als mancher Salon, und war überhaupt nicht unbemittelt, da sie nicht wie pensionierte Hof-Soubretten von fremder Arbeit lebte, sondern von eigner; denn sie hatte die neuesten Kopf-Trachten früher als die reichsten Fräulein in den Händen und führte nach dem kleinen Baurisse die schönsten Hauben im großen aus. Sie heiratet den Kuhschnappeler Armenadvokaten Siebenkäs – und entfremdet sich in kürzester Zeit von ihm.

Lenette ist eine putzwütige, unter einem Waschzwang leidende Frau, die sich schnell in den lebenspraktischen Schulrat Stiefel verliebt, dem Heiratsschwindler Rosa von Meyern – nicht erliegt, die Erinnerungsstücke an ihre erste Liebe vergisst und das satirische Treiben ihres Mannes und seines besten Freundes Heinrich Leibgeber verachtet. Gegenüber der neuen Liebe ihres Mannes – Natalie – hat die unintellektuelle, leicht erregbare Lenette keine Chance; der Erzähler schaut eher auf sie herab, als dass er sie – wie gelegentlich ihr Mann in seinem Ehe- und Liebessschmerz – bemitleidet. Sie heiratet dann doch noch ihre große Liebe, den Schulrat, aber der Autor gönnt ihr kein langes Glück: am Ende steht Siebenkäs vor ihrem Grab und kann nur eines denken: O du Arme, du Arme!

Mag sein, dass Jean Paul mit Lenette einige Wesenszüge festhielt, die er bei seiner Mutter bemerkte, zu der er zeitweise ein angespanntes Verhältnis hatte. Beweisbar ist dies nicht. In der Kunst wurde Lenette zu einer seiner lebendigsten und realistischsten Figuren – und zu seiner traurigsten und rührendsten Frauengestalt.

Natalie Aquiliana – die umschwärmte Idealfrau(1796. Siebenkäs)

Natalie Aquiliana (der Nachname erinnert vermutlich nicht zufällig an Aquila, die Römische Standarte) – Natalie Aquiliana ist eine absolute Idealgestalt, also ein Gegenbild zu Siebenkäsens Ehefrau Lenette. Kein Wunder, dass sich der idealistische Dichter und empfindsame Mann in die idealistische Frau verliebt, die am Hof des Markgrafen von Brandenburg-Bayreuth lebt: arm, aber innerlich von wahrhaftem Adel beseelt.

Auch Heinrich Leibgeber schwärmt von ihr: Sie ist herrlich – dichterisch – schwärmerisch in Briten und Gelehrte verliebt – lebt daher auch mit einer vornehmen Engländerin, die halb eine Gesellschaftdame der Lady Craven und des Markgrafen ist, draußen in Fantaisie – hat nichts und akzeptiert nichts, ist arm und stolz, leichtsinnig-kühn und tugendhaft.

Ihre Tugend aber zeigt sich nicht allein in der rechten Gesinnung. Sie, die sich in der Schönen Literatur und den Schönen Taten auskennt, ist es, die kühn in das Wasserbecken der Eremitage springt, um ein Kind zu retten. Eine so reiche Seele muss schon in einem frühern Frühling ganz aufblühen als in dem hinter dem Leben, meint der (noch) unglücklich verheiratete Siebenkäs zur Angebeteten. Ihre Stärke ist die romantische Empfindsamkeit, die sie – im Schmerz des vorläufigen Verzichts – mit dem schwärmerisch Geliebten ausleben kann. Noch der (scheinbar) letzte Kuss wird in edle Todessehnsucht gehüllt: „Nun ists vorbei! – nimm dir noch den Todes-Kuss und sage nichts mehr zu mir.“

Siebenkäs sollte am Ende Natalia heiraten, doch Jean Paul hinterließ den Roman als Fragment. Es wäre auch schwer zu machen gewesen: die Ehe Siebenkäsens mit der schönen Idealfrau wäre vermutlich weniger lebendig ausgefallen als die konfliktbelastete Beziehung mit der „schwierigen“, doch interessanteren Lenette.

Alithea Zwicki – die Haustaube (1797. Der Jubelsenior)

Alithea – so nennen wir eine Pfarrmamsell in Neulandpreis, die kraft ihres Namens der Wahrheit (griechisch alethea) verpflichtet ist.

Alithea Zwickli ist eine Hausarme aus der Schweiz, die als Pfarrmamsell beim Pfarrer Schwer Dienst tut. Schon die erste Szene der Erzählung zeigt ihren weichen, tränenseligen Charakter: Ein Mädchen wie Alithea bricht sich lieber die sogenannte kleine Pflaume ab, in der nichts Hartes ist, kein Stein. Grund zum Weinen hat sie, denn der Weg zum Pfarramt, der ihrem Geliebten Ingenuin versprochen ist, ist hart. Daß sie dem (falschen) Boten, der ihm die scheinbare Ernennung überbringt, ihr Schmuckgold geben will, ist typisch für das junge Mädchen. Im Verhältnis zu dem gleichfalls treudenkenden, zu ihr passenden Jungen enthüllt sich auch ihr sanftes Innenleben: Sie hatte außer ihrem schönen stillen Herzen nichts im Vermögen als ein – zweites, ebenso stilles, das adjungierte. Er war eine Feldtaube, sie eine Haustaube; er gehorchte seinem Vater wie einem Alten vom Berge, sie seiner Mutter wie einer Äbtissin und Päpstin Johanna.

Gione – die Philosophin (1797. Das Kampanertal)

Die edle Gione (deren Name nicht zufällig dem männlichen Gio oder Johann oder Jean entspricht) ist eines jener sphärenhaften, klugen und sanften Wesen, die mit ihren Freunden und ihrem geliebten Wilhelmi über die Unendlichkeit und die Unsterblichkeit nachdenken. Sie gehört zu den seltenen Menschen, die sich wie Raffaels und Platons Werke erst unter dem Beschauen entwölken und die wie beide dem Siebengestirn gleichen, das dem kurzen Auge anfangs nur sieben Sonnen, dann aber dem langen Sehrohr über vierzig zeigt. Ihr ganzes Wesen ist Wahrhaftigkeit, wie sie selbst erkennt: „Ich liebe überall die Wahrheit herzlich, auch auf Kosten theatralischer Überraschungen.“

Ihre Schwester Nadine stellt ihr eine Frage, die ihren ganzen Sinn offenbart: „Wenn aber die Männer über die Hoffnungen der Menschen hadern: was bleibt den Weibern übrig?“ – „Ihr Herz und die Hoffnungen“. Sie ist mehr ein Sprachrohr des philosophierenden Autors als eine reale Erzählungsgestalt; dennoch mag man verstehen, wieso der schmerzerfüllte Gatte ein Trauergedicht auf sie schreibt, als er irrtümlich glaubt, dass sie gestorben sei.

Adeline von Mladotta – die schmerzerfüllte

(1797. Biographische Belustigungen unter der Gehirnschale einer Riesin)

Adeline – schon ihr Name weist sie als eine wahrhaft Adelige aus. Der Erzähler meint: Mit weniger Erziehung oder Tugend wäre Adeline zu sehr verschlossen, d. h. versteckt geworden; aber beide hatten ihren schönen Gefühlen bloß die fehlerhaften Schleier genommen, nämlich die undurchsichtigen. In der Freude, im Gutestun sah sie einem Kinde ähnlich, das im Schlafe lächelt, weil es Engel erblickt. Die edle Adeline wird geliebt: vom schottischen Grafen Leolin Lismore, doch hat sie allen Grund zu trauern. Erst wird ihr Vater zum Opfer der Revolution, dann stirbt ihre geliebte Mutter. Ihr Busen trägt das Leben geduldig wie ein Leichenstein. Dazwischen liegt die Begegnung mit dem Grafen, dem sie sich vorsichtig nähert, indem sie ihm ihre Liebe gleichsam wie eine zweite Selbstliebe, wie ein inneres Frohsein zu bekennen scheuete im Kummer.

Die Erzählung bricht ab, wir werden nie erfahren, ob Adelines Tränenseligkeit und der Schmerz über den Verlust ihrer Eltern jemals enden werden, doch einstweilen fielen ihre Tränen auf seine Lippen nieder, und ihre herüberfallenden Locken hüllten den heißen Kuß voll Schmerzen ein…

Hermina – ewige Sehnsucht (1798. Palingenesien)

Die Geliebte bat den Erzähler namens „Jean Paul“ zum Abschied, den Rosenhof nicht zu vergessen. Ein Jahr zuvor hatten sie hier den Sonnenuntergang betrachtet. Zur Erinnerung hatte der Erzähler einen Rosenkreis gesät. Als Ehefrau Hermina aber wurde sie eifersüchtig, weil er ihr einige Schreiben seiner Verehrerinenn gezeigt hatte. Hier, in Streitberg, erreicht ihn nun ihr schöner Brief:

Ich habe schon oft über Wahrheiten blöde geschwiegen, wenn ich nicht gewiß sein konnte, man ahne sie schon und glaube sie leicht. Ich kann aber nichts mehr dazusetzen, als du hast mich gewiß und schmerzlich mißverstanden, Teuerer. Und darum schloß sich eine Blume meiner Freude nach der andern zu, und es tat mir so wehe, weil ich dachte: ‚Es sind ja seine auch.‘ […] Aber Natalie fand unter dem Rosenkranz die Dornenkrone und die bedeckten Wunden. Als du uns gestern dein Reisen mit frohen Worten angesagt hattest und hinausgegangen warest: blickte Natalie mich verwundert über mein Erröten an und legte ihre Hand auf mein Herz und sagte: ‚Aber wie es auch pocht!‘ – Und ich sah sie schmerzlich an und wollte lächeln – sie blickte mir in die Augen und lächelte auch – dann verzog sich unser Lächeln immer mehr zum Schmerz – wir konnten uns nicht mehr verstellen und fielen einander um den Hals und weinten stumm recht lange.

Den ganzen Abend dacht‘ ich: diese kurze Erdpartie, wie du das Leben nennst, ist nur ein kurzer schwüler Dezembertag – unsere Freuden sind Torsos – unsere Erinnerungen Ruinen in einem Park – unsere Liebe ist eine ewige Sehnsucht und unsere Jugend nur ein süßerer Seufzer.

Ach das Zürnen einer entfernten Seele drückt zu schwer! und jetzt ist mir alles zu schwer! Ach nie vergießet man Tränen leichter, als wenn man Tränen vergossen hat. Daher wird das Schicksal mich schonen wie wir Blumen, bei denen wir mit dem zweiten Guß so lange warten, bis der erste eingetrocknet ist.

Lebe glücklich! Denk es auch: die Liebe ist ewig!

Marietta Zeitmann – mit poetischen Flügeln (1798. Briefe und bevorstehender Lebenslauf)

Der Erzähler, der sich verheiraten will, kommt nach Kuhschnappel. Hier trifft er Marietta – sie ist poetisch begabt, aber für eine Kuhschnapplerin zu kühn, spricht mit scharfem Akzent und feurig und schnell, aber edel und stark. Dies gibt dem Erzähler Gelegenheit zur allgemeinen Reflexion: Sie oder überhaupt ein weibliches Herz lebt poetischer, als es schreibt; Weiber sind mehr dazu geboren, Kunstwerke zu sein als Künstler.

Sie tanzt mit Alessandro, schielt aber nach Veit, doch hat sie die Kraft zur Wiedergutmachung, die, sagt der Dichter, Dichterinnen eigen sei: ohne die weibliche Stufenfolge der Versöhnung, mit dem fliegenden Sprung einer Dichterin: „Wir wollen wieder gut sein, Veit!“

Rosinette – die romantische (1798. Konjekturalbiographie)

Jean Paul wusste: Romantische Namen gehören nur für romantische Stunden; in der stündlichen rauhen Wirklichkeit führet sich ihr Gepräge jämmerlich ab. Rosinette, das kleine Röschen, hat einen besonderen Namen: erstens harmoniert er sehr mit der muntern Laune, die das liebe Kind haben wird und soll. Und Rosina: so hieß Jean Pauls Mutter, so heißt auch die Ehefrau des Helden, der sich seine Möglichkeitsbiographie zusammenschreibt: Du liebe, liebe Rosinette! So red‘ ich dich aus Liebe gegen dich und meine teuere Mutter an, die Rosina hieß. Schon in den Palingenesien trat sie auf, doch hier unter ihrem anderen Kunstnamen „Hermina“.

Rosinette ist ihrem Mann in Einem ebenbürtig: im Lesen. Auch in der Lektüre leben sie ihre Liebe. Als sie – am Hochzeitstag! – Jean Pauls Briefe und bevorstehender Lebenslauf vor sich haben, lesen sie es gleichzeitig. Ist er mit der Lektüre fertig, schaut er hinauf in ihr halbgeschlossenes gesenktes Auge, das sie, weil sie mich schon ein wenig kennt, ungemein liebreich zuweilen wie einen Himmel gegen mich aufschlägt, damit ich etwas habe. Dann les‘ ich wieder mit ihr, geschmiegt an ihren linken Arm, die obere Seite und bin wieder gleich herunter und schaue sie in den Ferien durch die Locken und dann von der Seite an und hänge an der nahen jung- und zart-gemalten Wange und an den fein zusammenlaufenden Schönheitslinien des halben Knospen-Mundes – sie lieset ernst fort, als seh‘ sie nicht alles – ich lehne mich ein wenig vor und erprobe und sichte durch Lächeln den verstellten Ernst – die Purpur-Lippen stemmen sich gegen das innere Lächeln, aber endlich zerfließen sie eilig ins äußere – und sie legt das Buch nieder (ich bedauere nur den armen Verfasser) und sieht mich mit ergebener Freundlichkeit an, gleichsam als sagte sie: nun, so spiele denn, Schäker! – Aber ich falle, gerührt von der leuchtenden Liebe, ernst an das fromme Herz.

Teresa – die Sehnsüchtige (1801 (Titan). Des Luftschiffers Giannozzo Seebuch)

Sie hat einen einzigen und kurzen, doch prägnanten Auftritt: Teresa, das heisst: von der Insel Thera stammend, also „Die Wilde, die Jägerin“. Wild ist sie nicht – aber sehnsüchtig. Ihre einzige Funktion besteht darin, auf den Geliebten zu warten. Sie spricht von der Liebe und von ihren Brautführerinnen, der Malerei und der Musik, so groß und so frei wie wenige Männer. Diese Frau mit den schönen, göttlichen dunklen Augen, die ganz nach dem Geschmack des freigeistigen Luftschiffers geschaffen ist, kredenzt dem Helden ein Frühstück, das ihm – exzentrisch genug – von ihrem Mohren gebracht wird. Am Ende der kurzen und, wie gesagt, prägnanten Episode aber darf der beobachtende Luftschiffer ausrufen: „Teresa, dein Abend glüht jetzt heller als dein Morgen!“

Josephine Perefix – dem Leben abgelauscht (1802. Das heimliche Klaglied der jetzigen Männer)

Die Frau des Konsistorialrats Perefix hätte allen Grund, auf ihren Mann eifersüchtig zu sein, interessiert der sich doch für Ninette Traupel. Sie aber spielt nicht die eifersüchtige Gattin, sondern besitzt die göttliche Kraft, einem Menschen zu vertrauen. Sie ließ die großen künstlichen Waschmaschinen, in welchen ganze Familien auf einmal (Tee oder Kaffee wird als Lauge zugegossen) sehr gut eingeweicht, gehandhabt und gewalket werden, niemals in ihrer Stube aufstellen. Seine Zephyretten-Natur wurde durch ihren christlichen Ernst und durch die Waage ihrer weiblichen Besonnenheit sanft angehalten; seine Föderationsfeste mit allen Menschengesichtern wurden unter ihren Richter-Augen nüchterner begangen. Am Ende aber wird auch sie erzürnen, weil sie höchst kompromittierende Familienverhältnisse nicht durchschaut.

Jean Paul hat in dieser Josephine vielleicht einige Züge der (verheirateten) 1758 geborenen Josephine von Monbart-Sydow verewigt, die dem Dichter 1799 erstmals begeistert schrieb. Es folgte ein Liebesbriefwechsel, der ein Jahr andauerte – und kurz nach der ersten realen Begegnung erlosch.

Linda de Romeiro – die nachtblinde Titanide (1800-1803. Titan)

Linda – sie mag fest und unveränderlich in der Erde wurzeln wie eine Linde – Linda ist eine jener Frauen, die am Ende des 18. Jahrhunderts eine Art von Emanzipation erkunden. Nicht zufällig wird sie von Julienne als Titanide bezeichnet, als eine starke Frau, die sich durch folgende Eigenschaften auszeichnet: männlichen Mut, warme Anhänglichkeit an Männer bei ihrer Verachtung des Männerhaufens, Unveränderlichkeit, kühnes Fortschreiten in männlichem Wissen, herrliche, oft harte, mehr körnige als blumige Briefe. Alles will sie lernen – alles bereisen. – Ich pariere, sie steigt auf den Montblanc und in den Vesuv, bemerkt die Prinzessin über diese ungewöhnliche Frau. Auch Roquairol bezeichnet sie voller Bewunderung als schön und kühn.

Vielleicht ist Roquairol nicht der einzige, der die Eigenschaft der Kühnheit an Weibern nicht liebt. Man könnte vermuten, dass auch der Autor seine Linda gleichermaßen bewundert wie kritisiert. Dass sie ihren Geliebten vom Feldzug abhalten will, zeigt den Egoismus ihrer Liebe, die auf das Band der Ehe verzichten will. Zur Strafe schickt der Autor die nachtblinde Frau in ein Rendezvous mit dem bösen Roquairol, der „das weiße Kleid ihrer Unschuld zerreißt“.

Keine andere Frauengestalt im Werk des Dichters lässt sich so genau auf eine reale Frau zurückführen: auf Charlotte von Kalb. Man vergleiche nur die Eifersucht Charlotte von Kalbs gegenüber Emilie von Berlepsch mit der Eifersucht Lindas auf Idoine, die Albano am Ende heiraten wird. Über ihr Porträt – angereichert durch indiskrete Auszügen aus ihren Briefen – war sie empört: „Nenne mich nicht Titanide! Man fühlt wenig Mitleid, Liebe und Schmerz für das Kühne, Sonderbare!“

Liane von Froulay – fast heilig (1800-1803. Titan)

Sie – die Jugendliche, Göttliche und Schöne, wie der Name aus dem Lateinischen Juliane übersetzt werden kann – sie ist eine der sensibelsten, eine der leidendsten Gestalten in Jean Pauls Werk. Sie besitzt tatsächlich eine ungewöhnliche Schönheit, die auch innerlich ist. Dafür zeugt ihre mehrmalige Erblindung, eine psychosomatische Erkrankung, die sie als hypersensibel empfindendes Wesen auszeichnet, das am Ende – der Leser erwartet es fast – stirbt. Sie verzichtet auf das Leben; bereits zuvor entsagte sie ihrer Liebe, dem Prinzen Albano. Sie verfügt über eine in gediegnen Äther vererzte lichte Psyche, für Albano ist sie eine Heilige und ein verklärtes Kind, das mit den zarten Flügeln eine weiße Wolke umflattert. Wie ein Kind ist sie den gewaltsamen Verhältnissen ausgeliefert, denen sie, mit ihrer nerven-weichen Seele, nicht entsprechen kann. Roquairol ist ihr Bruder – der „Böse“ im Titan. Sie ist sein (und Lindas) genaues Gegenbild: ein Mensch, der nur gut sein kann und nur fremde Schmerzen zu fühlen und zu stillen sucht. Sollte Jean Paul irgendetwas in Liane verurteilt haben, so war es die religiöse Schwärmerei, die sie letzten Endes lebensuntüchtig machte.

Idoine von Hohenfließ – im Betrug liegt Wahrheit (1800-1803. Titan)

Idoine kommt über einen frommen Betrug zu ihrem späteren Ehemann und Geliebten, den Prinzen Albano. Als dieser nach dem Tode Lianes wahnsinnig zu werden droht, bittet man Idoine, die der Verstorbenen ähnelt, als „Liane“ vor Albano zu erscheinen. Da antwortete Idoine, sich und alles bedenkend und mit Würde: es sei gar nicht das Ungewöhnliche und Unschickliche, was sie schrecke, sondern das Unwahre und Unwürdige, da sie mit dem heiligen Namen einer abgeschiednen Seele und mit einer flachen Ähnlichkeit einen Kranken belügen solle. Doch lässt sie sich schließlich darauf ein, denn wenn der Arzt ein Zeugnis gibt, dass ein Menschen-Leben daran hänge: so muss ich mein Gefühl besiegen. Gott weiß es, dass ich es ebenso willig tue als unterlasse, wenn ich nur erst weiß, was recht ist. Es ist meine erste Unwahrheit.

Idoine ist ernst, ja streng gegenüber moralischen Verwerfungen, weil sie die Menschen kennt, neigt daher ursprünglich auch leicht zum launischen Zürnen, bis sie zuletzt an ihrem Himmel stand als ein reiner, lichter Mond ohne einen Regen- und Wolkenkreis der Erde. Zur Belohnung erhält sie schließlich die Hand des Prinzen – und am Ende des dicken Romans, ganz kurz vor den letzten Worten, dürfen die Liebenden im kurzen heiligen Elysium des ersten Kusses wohnen.

Wina von Zablocki – die getäuschte Jungfrau (1801-1805. Flegeljahre)

Sie ist eine der unkompliziertesten Gestalten Jean Pauls: die Tochter des polnischen Generals von Zablocki, deren Vorname Schuld heißt (wenn man Polnisch spricht; Jean Paul nennt sie Siegerin) – doch hat sie ihre Maßstäbe. Das Verlöbnis mit dem Grafen Klothar löst sie, weil sie nicht konvertieren will: Ich schaudere vor dem Bilde eines erklärten Abfalls. Die Kirche ist meine Mutter; und nie können mich alle Beweise, dass es bessere Mütter gebe, von dem Busen der meinigen reißen.

Kein Wunder aber, dass sich Walt sofort in sie verliebt, als er in ihr schwarzes Zauber-Auge sieht, das nur Jüdinnen so schön haben, aber nicht so still, und worüber noch verschämte Liebe das Augenlid als eine Amors-Binde halb hereingezogen. Wina ist zwar eine ruhige Jungfrau, doch ist sie – ein Mädchen mit einer feinen, aber kecken Linie der Rosenlippen und einem Kinn voll Entschiedenheit – der gefühlvollen Liebe nicht abgeneigt. In der romantischen Natur, am Wasserfall, kommt es zur entscheidenden Begegnung: Seine Augen öffneten ihr sein ganzes Herz; Wina zitterte, er zitterte. Als Walts Bruder Vult ihr Liebes-Ja fordert, verweigert sie es – doch am Ende des Romanfragments lässt sie sich doch während des Tanzes auf einem Maskenball (sie verkleidete sich bezeichnenderweise als Nonne) durch die Vertauschung der Masken täuschen.

Drotta Fibel – kühn und treu (1801-1805. Leben Fibels)

Die junge, vollrosige Drotta (im Isländischen bedeutet der Name „Volk“) hat große Augenbraunen und wird von Gotthelf Fibel geliebt, obwohl sie den Fehler hat, den sie lange fortsetzte, dass sie ihren jungen Siegwart häufig ausprügelte. Drotta verbindet eines mit ihm: sie, die Tochter eines im Walde lebenden Wildmeisters, ist gleichfalls eine Halbwaise. Als sie sich auf ein Jahr verabschieden, kommt es zum ersten Kuss, der ihren Charakter offenbart: Alle Glut und Kraft und Kühnheit ihres Wesens wollten Drottas Lippen gleichsam in seine eindrücken.

Sie ist mit Weibern ungern geschwätzig und eine treue Ehefrau: sie befragte seinen Willen in der kleinsten Sache, ob sie gleich wusste, dass er, in seine höhern gelehrten Arbeiten eingesenkt, ihr jeden ihrigen ließ; denn sie sagte: „Ein Ehemann muss sein Recht haben.“

Theoda Katzenberger – die feurige Tochter (1809. Dr. Katzenbergers Badereise)

Theoda, die „gottgegebene“ Tochter des monstrenliebenden Dr. Katzenberger, in der er ihres Feuers wegen als Vater und Witwer die vernachlässigte Mutter nachliebt, ist – im Gegensatz zum Kritiker jagenden Herrn Papa – eine der liebenswürdigsten (und aufgewecktesten) Mädchengestalten, die der Dichter je erfunden hat. Sie zeichnet sich durch Pfiffigkeit, Witz und eine gehörige Portion Selbstbewusstsein aus. Nicht zuletzt die Briefe an ihre Freundin Bona, für die sie durchs Feuer gehen würde, beweisen, daß Theoda einen hellen und charmanten Geist hat, der dafür sorgt, daß sie gelegentlich alle weibliche Röst-, Schmelz- und Treibwerke in Gang setzen kann, um den Vater flüssig zu schmelzen.

Wenn sie mit dem Doktor in das Bad Maulbronn fährt, so möchte sie dort den verehrten Dichter Theudobach treffen, in dem sie sich über der Lektüre seiner Werke verliebt hat. In der Kühnheit des langen geistigen Liebetrankes der Jugendzeit hatte sie ihm unter ihrem Namen geschrieben, ohne Vater und Freundin zu fragen, und hatte ihm gleichsam in einem warmen Gewitterregen ihres Herzens alle Tränen und Blitze gezeigt, die er wie ein Sonnengott in ihr geschaffen und gesammelt hatte. Da er kein anderer ist als der unmäßig eitle Herr Nieß, der ihr unangenehmerweise nachstellt und sich als angeblicher Freund Theudobachs in die Kutsche hinein quetschte, wird sie zunächst über Nießens und Theudobachs Identität getäuscht. Ein Zufall will es, daß ein anderer, wesentlich sympathischerer Herr namens Theudobach plötzlich erscheint und das Herz Theodas entflammt, die nie mit einer lauen oder höflichen Überzeugung zufrieden ist. So bekommt sie am Ende doch noch. verdientermaßen, einen „richtigen“ Theudobach als Gatten geschenkt – und es verbinden sich zwei feste und reine Herzen.

Margaretha – die Büßerin (1820. Der Komet)

Margaretha ist eine reizende italienische Sängerin, von welcher die Nachtigall wohl die Stimme hatte, aber nicht Augen und Schönheit – und die dem cholerischen Apotheker Henoch Elias ein prosaisches Ja und ihre weiße Hand mit den feinen langen Fingern gibt, weil sie es leid ist, von ihren reichen Verehrern stets mit einem poetischen Sirenen-Nein beglückt zu werden. Sie bringt ihm mehrere Kinder zur Welt, doch ihr ganzer Lebensweg war voll Selbschüsse gelegt, womit er vor ihr unversehens auffuhr.

Ihre Kinder liebt sie, insbesondere den einzigen Jungen Nikolaus – den Titelhelden des Romans. Margaretha musste ihre dritte und schönste und ihr ähnlichste Tochter mit dem Leben erkaufen. Zum Glücke für ihre letzten Stunden, die der alte Elias Marggraf mit keiner Versöhnung versüßte, ging ein Franziskaner-Mönch durch das Städtchen Rom, bei welchem sie die lang entbehrte Beichte ablegen konnte – und hier erfährt der Leser, dass sie glaubt, dass sie Nikolaus in Wahrheit von einem Adeligen empfangen habe, obwohl sie nie mit diesem geschlafen hat.

Sie stirbt schnell; ihre einzige Funktion war es, dem Sohn ein zweifelhaftes Erbe hinterlassen zu haben: die Unsicherheit seiner Herkunft und die Suche nach seinem wahren Vater.

Libette Elias – die freisinnige Schwester (1820. Der Komet)

Libette ist eine der drei Schwestern des übergeschnappten Nikolaus Marggraf, der mit einem närrischen Hofstaat durch die Lande reist, um seinen adeligen Vater und die Prinzessin Amanda zu finden. Als mitreisende Frau nimmt sie – die „Freisinnige“ – in Tracht eines Tyrolers die Position der Hofnärrin ein, die als kühne Frau die Wahrheit verkündet: „Daß mein Bruder sich etwas in den Kopf gesetzt, glauben wir ja alle gern und sitzen deswegen hier; wir wollen nur aber wissen, was zu tun ist, und ob man wie ein Narr dem Narren so zusehen soll.“ Doch entschließt sie sich schließlich doch, ihrem Bruder – dessen gutes Herz und seinen kranken Kopf sie kennt – geschwisterlich beizustehen: „Mich laßt nur mit. Und sollt‘ ich in ein Paar Hosen und Stiefel hineinfahren und als die einzige Frau unter dem Männergesindel mitlaufen, so soll mein guter blinder Bruder nicht ohne eine gescheite Schwester herumreisen, die ein bißchen auf ihn sieht; denn es gibt gar manche Schelme unterwegs!“

Amanda – die Wachsprinzessin (1820. Der Komet)

Amanda gehört zu den lustigen kleinen Huldgöttinnen, die den kleinen Nikolaus Marggraf entflammen: eine junge Frau mit einem Gesichtchen mit großrunden Augen, woraus ein mildes Ätherfeuer fortloderte, und mit vollen Lippenmund samt der glänzend-abgeründeten Stirne, obwohl über einer Nase, die fast mehr ein Näschen war. Sie hat einen sehr kurzen und zugleich sehr wichtigen Auftritt – denn sie ist es, die ihm sein Herz – und seinen Verstand – auf der Stelle raubt.

Die kurze Begegnung am Drehkreuz des Hofgartens genügt, um bei Marggraf einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen: Hundertmal mussten Amandas paar Worte und paar Blicke vor seiner Seele umkehren und vorüberziehen. So wird Amanda zur puren Projektionsfigur, deren wunderschöne Redestimme in einem fort in seinen Herzohren bis zu den Kopfohren hinauf nachklang. Um sie wenigstens einstweilen als Abbild zu besitzen, raubt er die Wachsbüste der Prinzessin, um sie fortan – auf der Suche nach dem Original – in seinem Narrenzug mitzuschleppen.